在现代医学中,疫苗的研发和应用对于预防和控制传染病发挥着至关重要的作用。灭活疫苗作为一种常见的疫苗类型,其原理和应用受到了广泛的关注。本文旨在深入探讨灭活疫苗的原理,为我们更全面地理解疫苗对公共卫生领域的贡献提供科学依据。

灭活疫苗,顾名思义,是通过使用物理或化学方法将病原体灭活后制备而成。这一过程确保了病原体不能再复制或引起疾病,但仍保留其免疫原性,即可以激发免疫系统的反应。具体来说,病原体在经过处理后,其结构的大分子如蛋白质、多糖等依然存在,这些大分子足以被人体的免疫系统识别为外来物质,从而触发免疫反应。

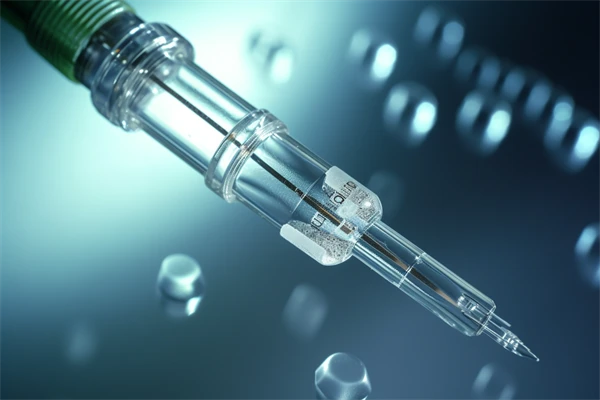

制作灭活疫苗的关键步骤通常包括以下几个方面: 首先,选择合适的病原体,这通常是基于该病原体的传染性和致病性来决定。随后,通过化学方法(如使用福尔马林)或物理方法(如加热)来灭活病原体。这些方法能够破坏病原体的遗传物质,使其无法复制。之后,通过对灭活后的病原体进行纯化和定量,确保疫苗的安全性和有效性。后,将处理后的病原体制成疫苗,并进行严格的测试,以确保无毒性和良好的免疫效果。

灭活疫苗的优点在于它们通常较为安全,因为病原体已被完全灭活,不会引起疾病。此外,由于使用了完整的病原体,灭活疫苗可以激发包括细胞免疫和体液免疫在内的免疫反应,从而对疾病提供相对全面的防护。然而,这类疫苗的缺点是可能需要多次接种,因为每次接种激发的免疫反应不如活疫苗强烈和持久。

综上所述,灭活疫苗通过使用灭活的病原体制备,激发人体免疫反应的同时确保了疫苗的安全性。尽管可能有接种频率上的不足,但由于其安全性和综合性免疫效果,灭活疫苗在预防和控制传染病方面仍然是一种非常重要的工具。通过深入理解灭活疫苗的原理,我们可以更好地利用这一医疗成果,为全球公共卫生安全作出贡献。

总结来说,灭活疫苗的工作原理是基于灭活病原体的使用,这不仅保证了疫苗的安全性,还确保了其能够有效地激发免疫系统的反应。虽然这类疫苗可能需要多次接种,但其在预防疾病方面的效率和安全性使其成为公共卫生策略中的重要组成部分。通过继续研究和改进灭活疫苗,我们有望进一步提高疫苗的效果和覆盖范围,从而更好地保护人群健康。