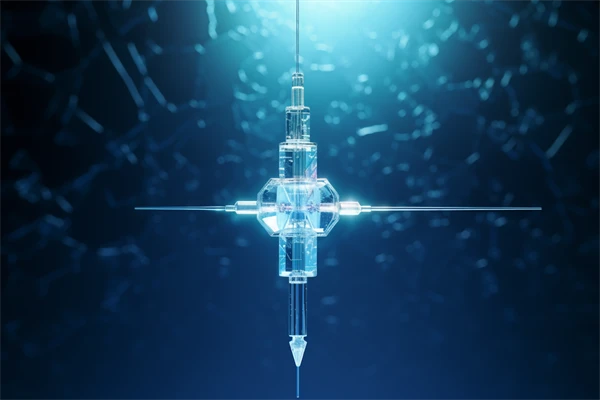

在实验室的微妙世界中,微量进样针扮演着至关重要的角色。它们的性和稳定性对于实验结果的准确性有着直接影响。然而,在使用微量进样针的过程中,气泡的产生往往成为一个棘手的问题,它不仅可能导致样品的浪费,还会影响实验的重复性和可靠性。因此,了解和掌握如何有效避免和处理微量进样针中的气泡,对于每一位从事实验的研究人员来说都是一项必备技能。

首先,我们需要明白微量进样针中气泡形成的几个主要原因。通常,气泡的产生可能源于针管内的空气、液体黏度过高或是操作不当。例如,在针管填充或转移液体时,如果操作不够细致,极易带入空气。此外,如果液体的黏度过高,流动性差,也会增加气泡形成的风险。

针对这些原因,我们可以采取相应的预防措施。在填充微量进样针时,应当确保操作环境尽可能的无振动和无空气流动,以减少空气进入针管的可能性。在转移高黏度的液体时,可以先将液体预热,降低其黏度,以便更顺畅地填充进样针。此外,使用前通过倾斜针管并轻轻敲击,可以帮助聚集并排除小气泡。

对于已经产生气泡的微量进样针,处理方法同样重要。简单的轻弹或是反复的吸吐液体可以帮助从针尖部分移除气泡。更有效的方法是使用针管清洁工具或是专门的气泡移除器,这些工具能够通过物理方式快速准确地去除气泡,保证进样针的操作。

总结来说,微量进样针在实验中的应用需要高度的精准和灵活性。气泡的问题虽然常见,但通过正确的操作方法和合适的预防措施,可以大大降低其发生的风险。通过对进样针的精心维护和及时处理,研究人员可以确保实验数据的可靠性,进而推动科研工作的进行。正确处理微量进样针中的气泡,不仅是对技术的一种提升,更是对科学实验严谨性的坚持和追求。